地域のあらゆる情報を可視化し、マッチングすることで必要なモノや情報を融通しあい、持続可能で豊かな社会作りを目指しているジモティー。プロダクトだけでなく、デザイナーも枠にとらわれない挑戦を絶えず行っています。

ジモティーのデザイナーはどんな働き方をしているのか、どんな経験を得られるのか。今回は人事がインタビューし、株式会社ジモティー、ユーザーグロース部の部長としてプロダクト開発の責任者(デザイナー組織の責任者も兼任)を務めている梅田さんと、デザイナーとして活躍されている鈴木さんに、UIUXの視点でジモティーでデザイナーとして働く魅力について語ってもらいました。

梅田晃啓

ユーザーグロース部 部長 兼 プロダクトマネージャー

ナイル株式会社に新卒入社し、Webコンサルティング事業部に配属。スタートアップから大企業まで幅広い規模・業種のSEO・コンテンツマーケティングを担当。2017年より株式会社エス・エム・エスに入社し、全社SEO推進グループ長、介護転職サービスマーケグループ長兼PdMを担当。2022年よりジモティーに入社し、現在はユーザーグロース部部長として、Web・Appのプロダクト責任者として従事。

鈴木健吾

ユーザーグロース部 デザイナー

ミツエーリンクス株式会社に新卒入社し、デジタルコンテンツグループに配属。バナーやLP作成、大規模サイトのリニューアルを担当。2017年より、客先に常駐し、よりスピード感を持って制作業務、サイト更新を担当。2020年よりジモティーに入社し、現在はユーザーグロース部のデザイナーとして、Web・Appのデザイン業務を担当。

「枠にとらわれない」デザイナー像

――ジモティー内でのデザイナーの役割について教えてください。

鈴木: UIUX改善に関わるデザイン及びディレクション業務を担当しています。アプリのUIデザインから、Webページの企画・UIデザインまで、幅広いデザインを担当しています。デザイン以外にも、仮説やデータに基づいたユーザーストーリーの考案や、施策や機能の企画立案なども業務として行っています。

――鈴木さんの経歴についてお伺いしてもいいですか。

鈴木: 理系の大学でプロダクトデザインを学んでいました。リアルなプロダクトのデザイン、工業デザインですね。学んでいくことがサービスデザインとかユーザー体験に広がって、UXになったり、その中でUIも学習しました。 大学卒業後は、ウェブの制作会社に新卒入社し、デザインとフロントエンドの基礎を学んだ後、客先に出向いて、LPやバナー、ウェブページの運用などを行っていました。もうクリエイティブばかりでしたね。

梅田: どういうことを学びたくてジモティーに転職しようと思ったんですか。

鈴木: 一つのサービスをもっと深掘りしたいっていう思いがあったところですね。ウェブ制作会社に入った時は、ただひたすらにスキルが欲しい、もっとスキルを伸ばしたいという思いで入社しました。いろんな会社の案件を運用していく中で、一つのサービスを上流下流通してやりたいと強く感じました。その結果、ジモティーを選びました。

――ジモティーと前職とのUIUXに関する考え方の違いは何ですか。

鈴木: 一番大きいのは枠にとらわれない点ですね。前職の制作会社に在籍していた時は、ある程度決まった内容に磨きをかけるっていう感じでした。ジモティーの場合は、枠はなく、場合によっては枠を壊しつつ磨き込む時もあって。すごく根本的に違うと感じました。

梅田: 具体的には、どのような点で枠にとらわれないと感じましたか?

鈴木: ジモティーでデザインを考える際、単純な一文脈だけの、綺麗なUIの話だけではダメで、このデザインは売上にどう影響するのかとか、その先の展開を見据えてやるべきなのかとか、費用対効果に合うのかとか、そもそもやる必要があるのかとか。多角的な検証が求められるので、持てる引き出しをフル活用しています。

梅田: それはジモティーで働く中で学べたのでしょうか?

鈴木: はい。ジモティーでは、そもそも論からROIや売上の観点だったりとか、本当に上流からやる経験があるところが特殊ですよね。しかも、その場数がめちゃくちゃあるところが、ユニークなポイントだと感じています。

――実際の具体的な事例があれば教えてください。

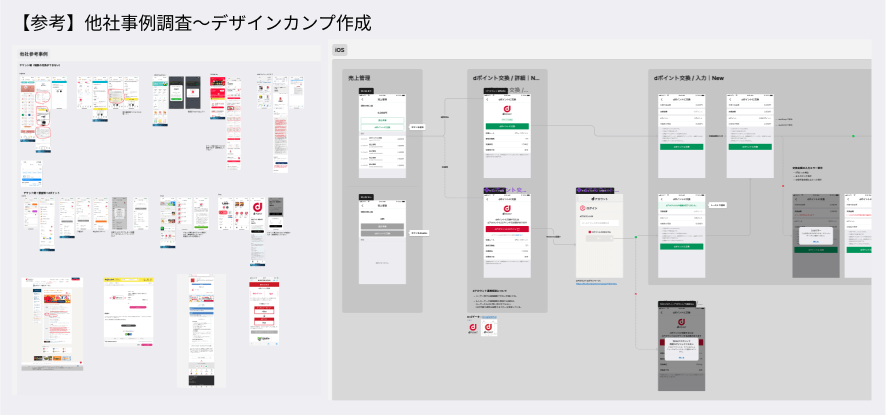

鈴木: 決済機能周りの改修の案件。直近だと、すごく深く考えつつ、いろんな意見をまとめました。

依頼自体はPdMの方からあり、手を動かしながら、いかに使いやすく、そして既存の画面と違和感なく使えるかをエンジニアやディレクターと議論しました。作り込んでいく過程で、デザイナーチームで相談して、色々なフィードバックをもらったり、他社の事例を調べながら、どういう風にやってるんだろう、といったところを調べながら進めましたね。

梅田: 確かに、すごく緊急でやらなくちゃいけないというよりかは、デザイナーが主体的に考えた案件でしたね。ポンってお題だけ渡されて、ざっくりのイメージがある中で、考え直したりとか、他社比較したり。デザインとしての王道のフローをたどりながら、かつ中で相当議論したプロジェクトでしたね。 これからリリースされて、大きく数字に跳ね返ってくるといいですよね。

鈴木: そうですね。その機能を使って、例えば他のキャンペーンをやるとか。また、他の画面上で押し出していく動線を作るとか、いろんな派生の仕方はあるのかなと思っています。

ジモティーのデザイナーチームとしての成長

――プロダクトにおける課題感はありますか?

梅田: WebのPC・SP、iOS・Androidのネイティブアプリ、はたまたジモスポと、4つのデバイスとリアル店舗でデザインを整備しなくてはいけない中で、どうしても手が回っていない部分があると、部としても自覚しています。

鈴木: そうですね。プロジェクトの優先順位や、ROIの観点からどうしても着手が劣後してしまっている部分は多くあります。社内だけでなく、ユーザーからの意見も取り入れつつ、チームとして体制を作っていって、ジモティーのUIUXをよりモダンなものに整えていけたら、と考えています。

――さらに、チームとしてここを伸ばしたいというスキル等ありますか。

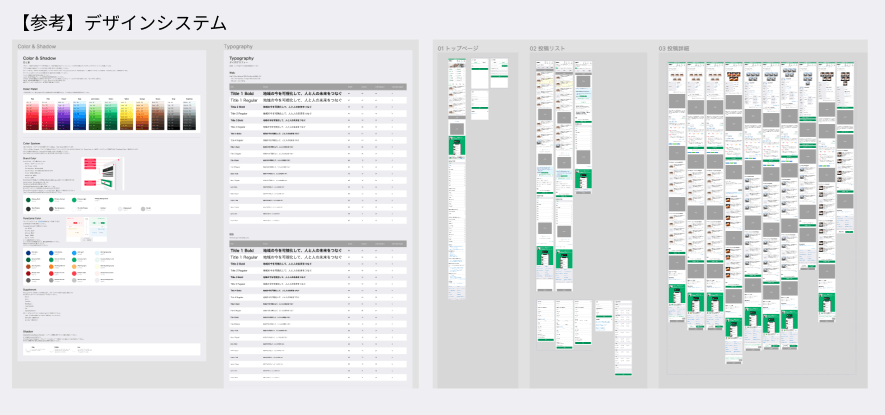

梅田: プロジェクトで上流から下流までやるのと同じくらい、プロダクト全体のクオリティを維持し、メンテナンス・改善していくデザインシステムは重要だと思ってます。デザインチームでは、その運用と改善も進めてもらっていますね。

鈴木: そうですね、とても重視しています。改善に関しては、他社さんの大規模サービスのデザインシステムの事例を知ることを大事にしていますね。また、マテリアルデザインガイドラインを手本としているので、その理解は、もっと学んでいかなくてはいけないし、深めていかなくてはと思ってます。

ちなみに、ジモティーではデザインツールはFigmaを使っています。Figmaってすごく魅力的で、どんどんアップデートが入り新しい機能が実装されるので、キャッチアップを丁寧にやって、自分の中に蓄積していくことも理想ですね。

――チーム内での学習や、最新トレンドをキャッチアップしていますか

鈴木: はい。具体的な方法としては、Figma関連のtwitterやインスタをフォローするとか。トレンドを逃さないようにしますね。情報が出てきた際に、朝会でチーム内でフラットに「新しい機能出ましたよね!」のような形で話し合うようにしています。

あとは、朝会をデザイナーチームとして独立してやって、その中で日々共有してます。ほかにも、Slackで気になるニュース等を意見交換しながら、最新トレンドを取り入れて共有して可視化しています。言語化するところは、ツールでキャッチアップする意味でも、意識的に機会を作るようにしていますね。

大胆かつロジカル、チャレンジングな環境

――ゼロベースで考えることと、デザインシステムに沿った運用は、どのように両立していますか。

鈴木: ゼロベースで考える施策の時は、上流の情報設計時はデザインシステムは、逆に考えないようにしてます。そこを意識してしまうと、枠を超えたアイディアが出にくくなってしまうので、考え方を使い分けるようにしていますね。

その後、要件が固まってきた時に、作法に乗っ取ると、どういう風に実現できるかを考え、そのタイミングでようやくデザインシステムを考慮して、施策ベースで考えてきた矛盾を整理してあげる。そうやって、矛盾をなくしていく中で、反対にデザインシステムの修正箇所も明確になって、磨きをかけることが運用観点では重要だと考えています。今後どうしていきたいかと言うと、施策は施策でガシガシ進めて、その中でデザインシステムを、今のプロダクトに沿うように整えていく、という改善活動をしていきたいです。

梅田: 理想と現実みたいな話が多分あると思っていて、理想は全部デザインシステムに組み込まれていて、そこから毎回施策に応じて、UIが出来上がっていることだと思います。ただ現実はそうもいかず、状況に応じて変えていかなくてはいけないし、それに合わせてデザインシステムも変えていかなくてはいけない、というイメージですよね。

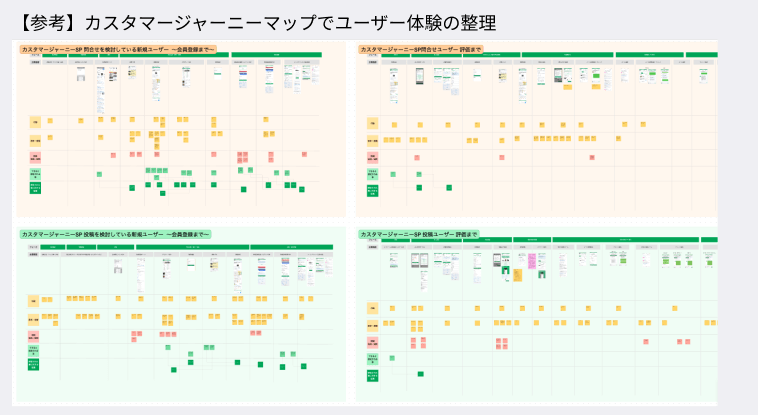

鈴木: ジモティーとしてすごく大切にしていることは、ユーザーにとっての課題を解決できることだと思うんですよね。ユーザーが、手軽に投稿できたりとか、欲しいものがゲットできたりだとか。そういうところの体験が何より重要で、デザインは体験ありきで考えるべきことだと思います。ユーザーのことを第一に考えるっていう理想系と、現実問題のデザインシステムというところを、常に理想と現実を行ったり来たりしながらバージョンアップしていく。ジモティーのデザインチームでは、この点をとても重視しています。

――最後に、ジモティーのデザイナーに向いている人について教えてください

鈴木: ロジカルかつ大胆に動ける人は向いてるかもしれないですね。ロジカルさだけでなく、思いきって「こうすればもっといいんじゃない?」といったアイディアを思い浮かべて、実行することができる人。ただ一方で、細かい作業も根気強くやれる方だとより良いと思いますね。やっぱりデザインシステム周りで、既存画面を粘り強くみていくことがあるので、その両方を持っている方は非常に向いているかなと。

梅田: まさにジモティーのバリューでいうところの「ジモティズム」を、デザイン面において行っているような人ですよね。ずっと「本質的な成果へのこだわり」ばかり追いかけてアクションを恐れたり、細かいことをやってる人ではなく、「圧倒的な当事者意識」を持って、大胆に極端なパターンを試してみるような「大胆な挑戦」を行える方のイメージですね。スピード感を必要とする環境だけれども、それを楽しめる人はきっと合ってると思います。

鈴木: ジモティーのすごくいいポイントは、チャレンジングなことをこの規模のサービスで行えることですね。メンバーが上流から下流までできる点がすごく大事だし、デザイナーとして培うべきスキルのキャッチアップや、トレンドキャッチもできる環境が、チームとしても会社としても整っているところが大きいです。デザインシステムを運用、構築しながら、さらにゼロベースで考えていく。大変かもしれないけど、責任のある仕事ができる舞台が整っているのが、ジモティーのデザイナーのポジションであり、環境だと思います。